山口県宇部市の歯科医院「歯科・沖田オフィス」院長の沖田です🦷✨

歯科で使うジルコニアってご存知ですか??🤔

様々な分野で使われていますが

有名なところでは、アクセサリーなどの宝飾で人工ダイヤにも使われています。

そんなジルコニアは歯科でもさまざまなものに応用されています。

入れ歯や歯を削るためのバーというものがあるのですが、硬さがあって発熱が少ないメリットがあるので熱で変形する可能性があるレジンという材料を削ったり、歯を削る際に出る摩擦で発生する発熱による歯の神経へのダメージを防ぐといったメリットがあります。

バーは使用されていない先生も多いようですが、歯科で一番有名なジルコニアの使い方は被せ物などに応用していることでしょうか。

今回はセラミッククラウンの一種で、そのジルコニアクラウンについて深掘りしてみようかと思います💡

目次

ジルコニアとは?

歯科で使われるセラミック材料の1つですが、白い金属とも言われる材料で

日本国内で大半を製造(実は山口県内の会社さんです🤗)されております。

白くて硬い材料なので、20年近く前から歯科では被せ物などに用いられるようになってきました。

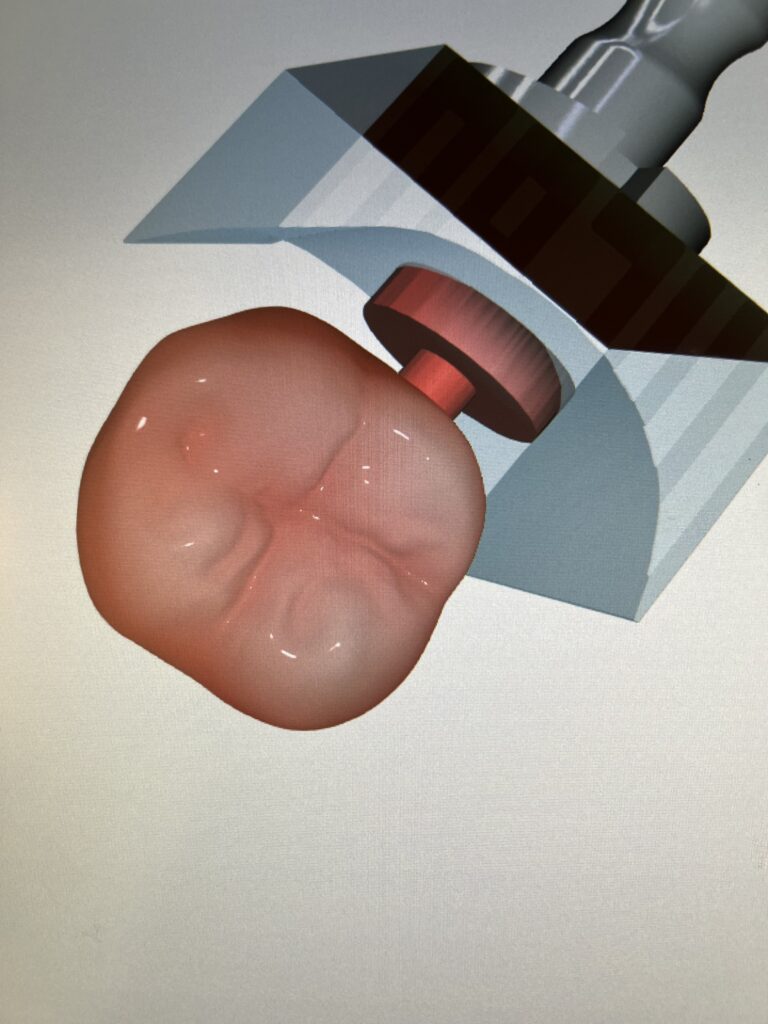

以前のジルコニア

白さが強くツヤはありますが透明感がないため、色が歯の色とは違っており審美的に直接用いるのも悩むような感じでした😰

前歯や奥歯でも見た目が気になる場合はジルコニアの上にセラミック(陶材)を焼きつけて作製される方法をとったり、奥歯で見た目が気にならない方には色があまり良くないまま被せ物で使用されていました

最近のジルコニア

以前のジルコニアが硬過ぎるため、残った歯が割れたり、顎や骨に負担がかかるのではないかと言われる先生方も多かったのと

単体で使うのは色が悪く、色を良くするためにセラミック(陶材)を焼き付けるのは時間がかかったり手間がかかる上に奥歯で使うと力がかかって焼き付けたセラミック(陶材)が欠けてしまうことも多く

ジルコニア単体で使えるように、硬さをやや落として、透明感が出て色も歯に近づくように改良されました👍

硬いのは硬いですが、以前のジルコニアより調整もしやすくなって、非常に使いやすくなりました!

当院が開院した10年ちょっと前から多く使われるようになり、当院でさせて頂いたジルコニア治療は基本全て新しいタイプのジルコニアを使わせて頂いております。

さらに改良された、一番新しいジルコニアはさらに透明感が出て色が良くなっておりますが、その分硬さがさらに落ちて強化型のセラミックとあまり変わらない感じになってきています。

そうなると、新しいジルコニアと以前からある強化型セラミックの違いが少なくなって、どちらを選ぶべきか難しいのですが😅

これは硬さと色以外の要素で選択しています💡

ジルコニアのメリット

・割れにくい:硬さがあるので割れにくいメリットが挙げられます。

・歯に優しい:硬さがあるため薄く作製ができ、削る量を減らせるため歯に優しい。

⚠️一番割れないのは金属(銀歯や金歯など)ですが、やはり見た目が悪いので今の時代は選ばれにくい材料になりました😰

・見た目が良い:セラミックにはわずかに劣るかもしれませんが、金属の歯や保険診療に使われるCADCAM冠と言われるものなどに比べて自然な歯に近い被せ物が作れます。

・汚れが付きにくい:硬くてツルツルな表面のため汚れが付きにくく取れやすいだけでなく、さらに表面にマイナスの電子持つため汚れが付きにくく汚れがついても離れやすいと言われています。

・身体に優しい:金属アレルギーにならず、生体親和性が高いため骨に入れるインプラントの材料として用いられることもあります。⚠️今は金属アレルギーを発症していなくても、口の中の金属が少しずつ溶けて金属アレルギーになることがあります

・溶けにくい:歯は酸で溶けますし、金属も溶けて隙間ができたり歯や歯茎に金属が溶け出して黒く変色することがあります。ジルコニアは耐酸性が高く実験ではセラミックよりも溶けなかったとの報告があります。

・熱を伝えにくい:神経がある歯だと染みることがありますが、特に通常の金属は熱で変形したり熱を伝えることによって歯が染みる知覚過敏症状が出ることがあります。ジルコニアは熱伝が悪い(?)ため知覚過敏症状が出にくいと言われています。

メリットのまとめ、ジルコニアが向いている方

・虫歯の再発リスクを下げることができる

・虫歯や歯周病のリスクを下げる

・酸蝕症(逆流性食道炎、糖分や酸性の飲食物の摂取が多い方、酸を扱う仕事の方)の方

・神経のある歯や、被せ物の厚みがわずかしか取れない場合

・金属アレルギーの方や金属アレルギーの予防を考えたい方、身体に優しい材料を使いたい方

といったことが言えます。

なので、虫歯や歯周病の治療が多い方、神経のある歯の治療や負担がかかる奥歯の治療が必要な方、金属アレルギーのある方、身体に良いものを使いたいといった意識のある方向けの材料です😊

ジルコニアのデメリット

・歯が割れるリスク:硬く割れにくいため、残っている歯が薄いと割れる可能性があります

・ジルコニアが割れるリスク:割れにくいとはいえ、ジルコニアも割れる可能性があります。ただし、ジルコニアが割れても歯が割れなけれが歯への負担を逃してくれていると考えることもできます😅割れない金属の方が怖いこともあります。

・費用がかかる:保険診療の材料として認められていないため、自由診療でしか使用できません。

・歯とくっつける接着剤が若干つきにくい:実験データでは問題ないとなっていますが、実際の口の中では少し接着力が落ちるイメージを多くの歯科医師が持っています。ただし、接着剤に頼らない通常の被せ物の形であれば問題にはなりません。

ジルコニアの用途

・インレー:部分的な詰め物

・アンレー:噛み合う尖った部分を覆う部分的な被せ物

・クラウン(オーバーレイ):歯を全体的に覆う被せ物

・前歯や奥歯のブリッジ:歯が無い部分を補うため、両隣の歯を支えにして橋をかけるように補う治療。通常のセラミックは前歯のブリッジのみ適応で、奥歯のブリッジにはジルコニアしか用いることができません。

・インプラント本体:日本ではまだ未認可のものが多いですが、チタンアレルギーなどで通常のインプラントができない方にインプラント本体として使用することがあります。

・インプラントのアバットメント:インプラント治療で被せ物の下に使うアバットメントという部分で使用することがあります。前歯でチタンなどのアバットメントでは歯茎が薄い方は歯茎の下で金属色が透けて黒く見えてしまう場合は白色のジルコニアを用いることがあります。

ジルコニアクラウン、実際の印象(型取り)〜装着までの流れ

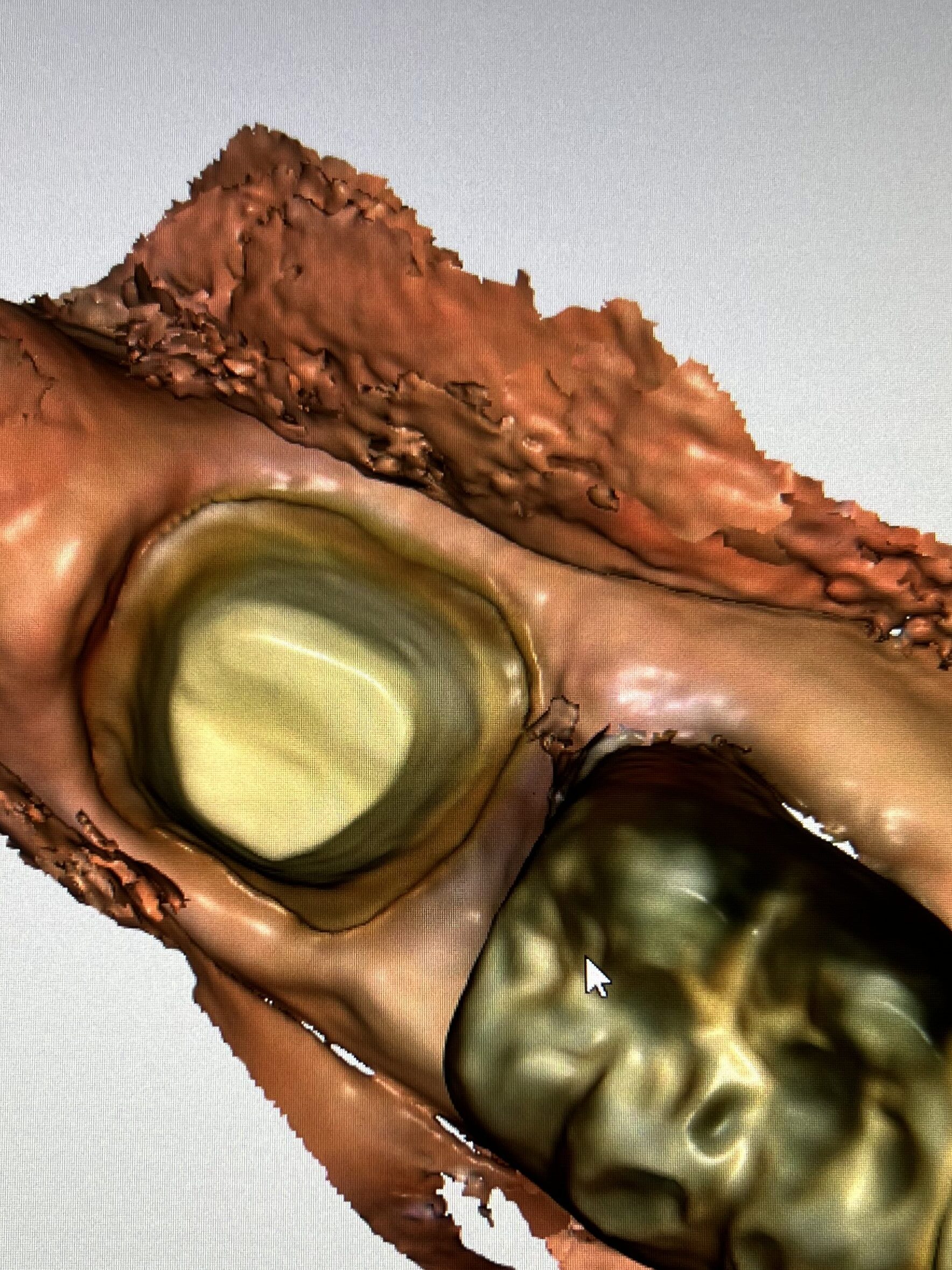

1:ジルコニアを被せるための形を整えたのちに、口腔内スキャナーによるデジタル印象をします。

2:被せ物の設計をします。

3:データ上で噛み合わせをチェックして、必要に応じて調整

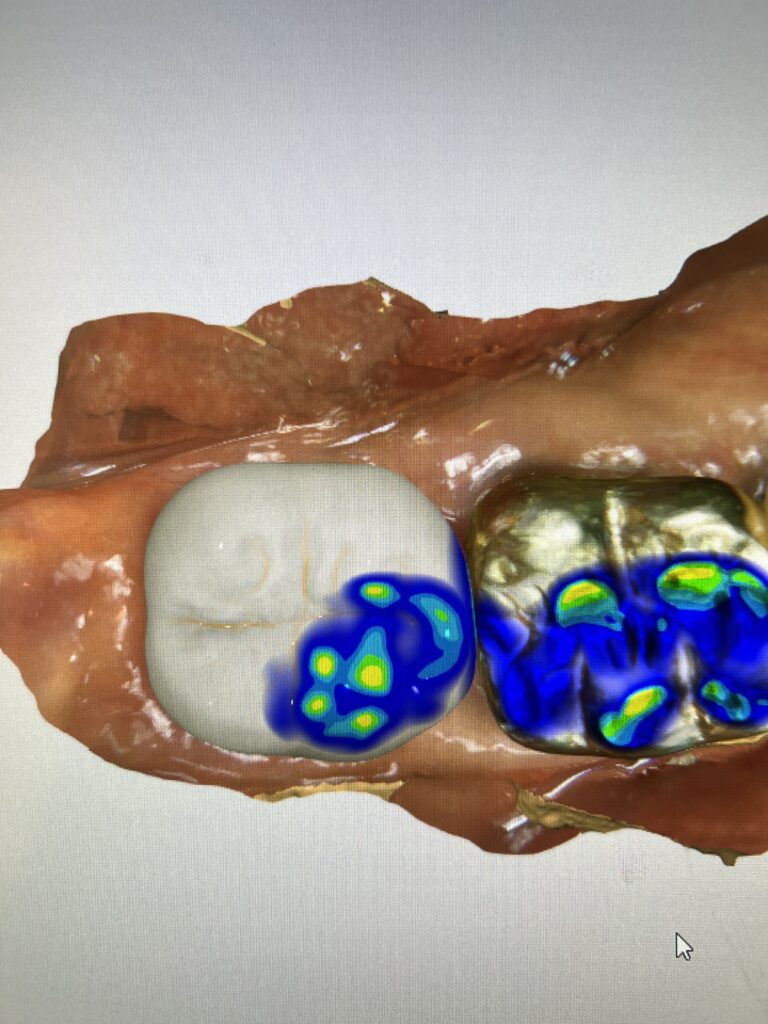

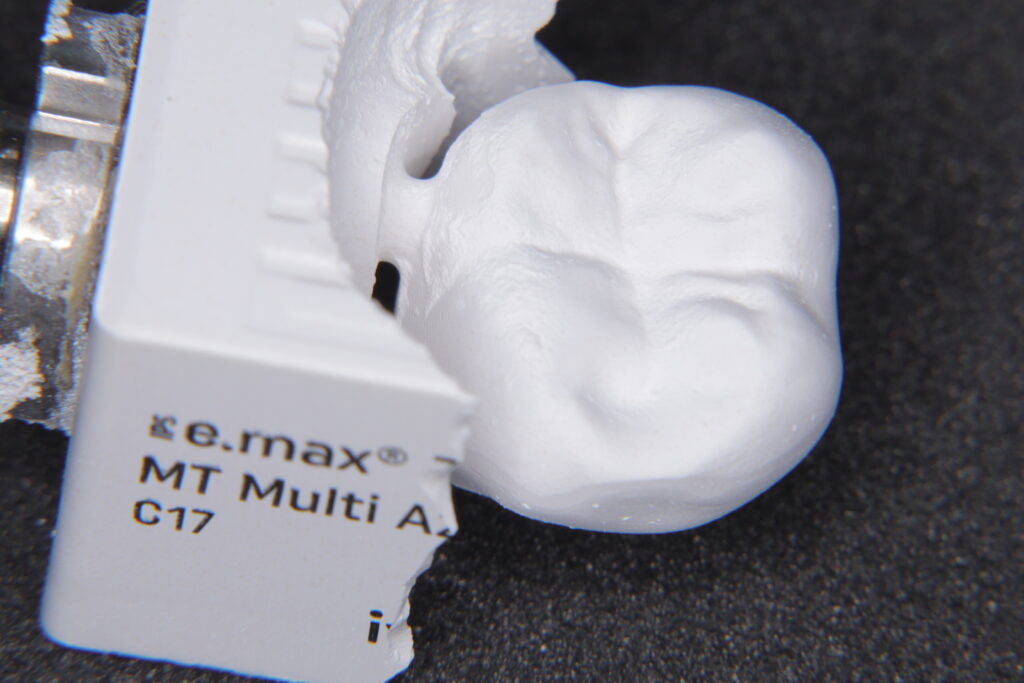

4:ジルコニアのブロックをクラウンの形に削るためのデータをミリングマシン(加工機)に送ります

5:ジルコニアを削り出します(削った直後は通常の大きさの2割増しの大きさです)。ブロックは柔らかく、チョークのような感じです。

6:ブロックから切り離し、形や歯の溝を調整します。2割大きいため調整はしやすいですが、焼く前のジルコニアは脆く壊れやすいため注意が必要になります(本当にチョークのような感じです😅)。

7:ファーネスで焼成し硬くしていきます。

8:焼いた後は強度が増すので、焼く前にできなかった表面を磨いたり再度細かい部分を調整します

9:このまま完成する場合もありますが、ここからステイン法と呼ばれる色を塗って再度焼きます。(最初の焼く前に色を塗る方法もあります)

10:完成したものを調整して口腔内に装着します

ジルコニアはデジタルでしか作製できないため、データ化する必要があるので

口腔内スキャナーと相性が良いのが特徴です。

実はここまでジルコニアの作製工程を書くのもかなりマニアックというか、稀かも知れません😅

ジルコニア作製にはこのような工程がありますが、日本では歯科医師が作ることは少なく、セレック治療を導入していてもファーネスがなくてジルコニアは作製できない歯科医院もあります。

なので、歯科医師でも実際のジルコニアの作製方法をご存知ない方もおられるかと思いますし、患者さんにここまで説明されることも少ないかも知れません😰(もしかしたら一部の歯医者さんや歯科医院のスタッフさんよりこれを読んで頂いた方の方が少し詳しいかも??ですね😊)

患者さんの流れ

患者さん側としては

虫歯や根管治療が必要なら治療を行い、歯の形を整えて型取りをする

次回(もしくはワンデイ治療の場合は当日ですが)ジルコニアを装着

根管治療がなければ1〜2回の来院でジルコニアが入ります🦷✨

ジルコニアとセレック治療との相性

ジルコニアはデジタル向きというか、デジタルデータでの作製しかできないのでセレック治療とは相性が良く

さらにセレック治療の場合は短期間もしくは最短当日でジルコニアクラウンを作製、装着できます。

上記のように、焼成する時間などもあるので、ワンデイ治療で全てを1日で終わらす場合は待ち時間が長くなるか、作製中は一旦院外に出てもらって完成したくらいに再度戻ってきてもらって装着するようになります。

セレック治療はお忙しい方や何度も通院が難しい方にはおすすめです。

セレック以外のジルコニア治療は?

セレックでの作製以外の方法としては、歯科技工士さんに作製をお願いすることも可能です💡

ジルコニアはデジタルデータからの作製になるので、当院ではセレックシステムの1つである「プライムスキャン」という口腔内スキャナーでのカメラ撮影は行いますが、そのままセレックでの院内で作製ではなく、そのデータを歯科技工所に送信してジルコニアを作製してもらいます(必要に応じて調整用の模型作製の為、通常の粘土のようなもので型取りをする場合もあります)。

歯科技工士さんにお願いするメリットとしたら、歯を作ることに特化した知識と技術、そして設備があるので審美性を重視する場合は歯科技工士さんにお願いします。

また、位置や歯の向きに異常があったり、複雑な歯の形や全体的な治療が必要な場合などは歯科技工士さんにお願いしてバランスの良い歯の形態や色をお願いする必要があります。

歯科技工士さんにお願いするデメリットとしたら、作製して納品されるまでの期間が長くなること、技工所によっては費用が多くかかるなどがあります。

なので、どのような治療を希望されるかで作製方法を変える必要があると考えておりますので、当院ではご希望をお聞きして相談しながら決めていくことになります。

最後に

今回は歯科の世界で使われる頻度が増えているジルコニアについて書いてみました。

当院のように自分で作ったり、歯科技工士さんが院内におらず材料や歯科技工について勉強されていない方などは歯科医師でも知らないこともあるようなマニアックな話でしたが😅

ジルコニアについてあまり知らないのに治療を勧めて来られる歯科医院や、なんでもかんでもジルコニア治療が良いと勧めて来られる歯科医院さんもありますし。ネットやSNSでもジルコニア一択のような紹介をされているのを見ることがあります。

実際はどのような患者さんに向いているか、歯の状態によっては通常のセラミックの方が良い場合もありますし、本当に歯軋り食いしばりがすごい方はゴールドなどが向いている場合もあります(金は見た目以外は良い材料ですが、金の価格が過去最高額を更新し続けている現状を考えると使いにくい材料になってしまいましたが。。。)

当院ではセラック治療での院内作製はもちろん、提携している歯科技工所さんにお願いすることも可能ですので

ご不明な点などあればお気軽のご相談ください。

今後の自由診療について

⚠️現在の当院の自由診療の価格は今後変更予定で、費用が上がる予定です。

最低賃金の大幅なアップと人手不足でどこの業界でも人件費は高騰、電気や光熱費などの高騰、海外の物価や円安等による材料費の高騰などがあり、国や政府はそれらを価格転嫁をできる環境をと言っていますが。。。日本の保険診療は医院側で金額を変えることはできず、政府や国はそれをしてくれないまま長年放置されています。そのため、自由診療の費用を上げるしか対応ができない為、実施まで少し期間は置きますが(年明けくらい?)自由診療の費用を上げざるを得ない状況です。

もし自由診療での治療をご希望の際はお早めにご相談ください。

また、セレック治療や、ジルコニアを含むセラミック治療について説明を聞きたい場合はお気軽にご相談ください。

実際のお口の中を拝見して噛み合わせや歯の状態を見てみないとわからないことも多いので、実際に来院して頂かないと治療が可能か?どの材料が向いているのか?などは説明できないことだけはご了承ください。